1、总 则

1.1 编制目的

为健全饮用水水源地突发环境事件的应急工作机制,防范和应对饮用水水源地保护区突发环境事件,避免水源地污染,提升水源地环境管理和水质安全保障水平,最大限度降低突发环境事件对水源地水质影响,保障虎头咀水源地供水居民饮水安全,特制定本预案。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规和规章

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年11 月1日);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日);

(4)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日)

(5)《危险化学品安全管理条例》(2013年12月7日);

(6)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日);

(7)《突发环境事件信息报告办法》(2011年5月1日);

(8)《突发环境事件调查处理办法》(2015年3月1日);

(9)《突发环境事件应急管理办法》(2015年6月5日);

(10)《生活饮用水卫生监督管理办法》(2016年4月17日)。

(11)《道路危险货物运输管理规定》(2016年4月11日),

(12)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010 年12月22日修正版);

(13)《农药管理条例》(2017年6月1日)。

1.2.2 标准指南和规范性文件

(1)《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002);

(2)《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017);

(3)《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589—2021);

(4)《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015);

(5)《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ774-2015);

(6)《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018);

(7)《危险废物鉴别技术规范》((HJ 298-2019));

(8)《危险废物鉴别标准通则》(GB 5085.7-2019);

(9)《生活饮用水卫生标准》(卫监督发〔2007〕248 号);

(10)《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)》;

(11)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010 年12月修正);

(12)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2010〕113号);

(13)《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》(环办〔2011〕93号);

(14)《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)》(生态环境部2018年第1号);

(15)《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9号)。

1.2.3相关预案

(1)《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号);

(2)《甘肃省突发环境事件应急预案》(甘政办发〔2018〕163号);

(3)《甘肃省饮用水水源地突发环境事件应急监测预案》(甘环发〔2014〕136号);

(4)《白银市突发环境事件应急预案》(市政办发〔2021〕5号);

(5)《平川区突发环境事件应急预案》(平政办发〔2018〕12号);

(6)《平川区生产安全事故应急预案》《平川区抗旱应急预案》《平川区地震应急预案》《平川区防汛抗洪应急预案》(平政办发〔2022〕78号);

(7)《白银市平川区通信保障应急预案》(平政办发〔2022〕131号)。

1.3 适用范围

本预案适用于平川区虎头咀水源地一级保护区、二级保护区及其周边区域因环境污染造成或者可能造成饮用水水源地取水受到影响的突发环境事件。

水域范围:水域调查评估范围水源地所在河流及连接水体24小时流经范围内流域,结合行政区划管理确定。虎头咀水源地所在河流黄河常年平均流速1m/s。确定虎头咀水源地水域风险调查评估范围为水源地保护区下游延伸1000m、一级保护区1.1km、二级保护区2.2km及水源地上游56km范围内流经范围,流经长度60.30km。面积10.96km2。水源地上游流经范围内共有1条连接水体,为祖厉河,其他均属于季节性洪沟。无长流水,只在雨季时有较小径流。祖厉河入河口距水源地18.60km,调查其24小时流经范围内长度约42km。面积1.36km2。

陆域范围:陆域范围以确定的水域和季节性洪沟为基础,调查其24小时内汇水区域。面积约1670.66km2。调查评估总面积1682.98km2。

1.4预案衔接

1.4.1与政府预案衔接

(1)应急组织体系衔接

本预案为《平川区突发环境事件应急预案》的子预案,其应急组织指挥部隶属于平川区突发环境事件应急组织指挥,平川区发生突发环境事件时,首先启动《平川区突发环境事件应急预案》,当突发环境事件的影响范围扩散到本预案的适用范围时,启动本预案,与平川区其他部门相关预案平行联动。

(2)适用地域范围衔接

与虎头咀水源地上、下游地区建立联动机制,在上游地区发生突发环境事件可能对虎头咀水源地造成影响时及时互通信息,适时启动本预案;本预案管辖范围内发生突发环境事件可能对下游造成影响时应及时向下游地区通报信息。

(3)应急响应衔接

虎头咀水源地启动黄色及以上预警级别时,在启动本预案的同时,要上报白银市人民政府,启动市级应急响应,组织开展应急工作,上一级应急指挥机构到现场后,应急指挥权移交至上一级应急指挥机构。

(4)应急保障衔接

建立全区环境应急资源信息库,纳入全区生态环境部门应急物资、重点企业应急物资。应急组织指挥部有对全区应急物资、设备的紧急调配权。

1.4.2与企事业单位应急预案衔接

(1)与企事业单位预案衔接

水源地预案适用范围内的企事业单位应参照本预案,在预案编制(修订)过程中明确其对虎头咀水源地可能造成的影响及采取的防控措施。事故状态下,可能造成水源地影响的,应立即上报市生态环境局平川分局,适时启动本预案。针对突发环境事件的发生及污染物迁移全过程,配合本预案做好污染物拦截、信息上报、事件预警和应急响应工作。

(2)与供水单位预案衔接

(3)虎头咀水源地发生突发环境事件时,应立即启动本预案,同时通报供水单位,启动供水单位应急预案,采取深度处理、暂停取水等供水保障措施。

1.5 工作原则

(1)坚持防治结合,常态与非常态并重。建立统一高效的应急信息报送机制,预防为主,组建现场处置能力强的专业应急救援队伍,健全应急预案体系,加强应急管理宣传教育,提高全员参与和自救互救能力,防治结合,常态与非常态并重,实现全员预警、全员动员、快速反应,应急处置整体联动。

(2)坚持以人为本,风险防范为核心。加强对环境事故危险源的监控、监测并实施监督管理,建立环境事故风险防范体系,积极预防、及时控制、消除隐患,提高突发性环境污染事故防范和处理能力,尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生,消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响,以人为本,最大程度保障公众健康,保护人民群众生命财产安全。在突发环境事件应急工作中,高度重视人民的生命权和健康权,把保障公众的人身健康和生命财产安全作为首要任务,并切实加强应急救援人员的安全防护工作。

(3)坚持统一领导,分类管理,分级响应。在区政府的统一领导下,加强部门之间的协调与合作,提高快速反应能力,共同做好饮用水源地突发环境事件的应急处理工作,针对事故污染的特点,实行分类管理,充分发挥部门专业优势,使采取的措施能够对突发环境事件造成的危害范围和社会影响得到有效控制。

(4)坚持科学应对,做到权责分明。各有关部门按照规定的权限和程序依法实施应急管理、处置工作,维护公众的合法权益,明确其在应急工作中的职责,使饮用水源地突发环境事件的应对工作规范化、制度化、法治化,防止职责交叉,职责不明。

(5)坚持平战结合,充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备,加强培训演练,应急系统做到常备不懈,在应急时快速有效。

1.6 事件分级

依据《国家突发环境事件应急预案》和《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)》中事件分级标准,将虎头咀水源地突发环境事件等级分为四级。按照突发环境事件严重性和紧急程度,事件分为特别重大突发环境事件(Ⅰ级)、重大突发环境事件(Ⅱ级)、较大突发环境事件(Ⅲ级)和一般突发环境事件(Ⅳ级)四级。对应《平川区突发环境事件应急预案》中特别重大突发环境事件(Ⅰ级)、重大突发环境事件(Ⅱ级)、较大突发环境事件(Ⅲ级)和一般突发环境事件(Ⅳ级)。

1.6.1 (Ⅰ级)水源地特别重大突发环境事件

(1)水源地一级保护区范围内水域受到污染,水质中微生物、毒性、化学、放射性等指标超标,经研判将造成水源地严重污染,并且有可能继续扩散而影响取水口水质,导致取水中断24小时以上;

(2)水源地一级保护区范围内发生危险化学品、有毒有害物质泄漏等严重工业或交通事故,有害物质流进水源地一级水域范围,经研判将造成水源地严重污染,并且有可能继续扩散而影响取水口水质,导致取水中断24小时以上。

1.6.2(Ⅱ级)水源地重大突发环境事件

(1)水源地一级、二级保护区范围内水域受到污染,水质中微生物、毒性、化学、放射性等指标超标,经研判将造成水源地严重污染,并且有可能继续扩散而影响取水口水质,导致取水中断12小时以上;

(2)水源地一级、二级保护区范围内发生危险化学品、有毒有害物质泄漏等严重工业或交通事故,有害物质流进水源地一级水域范围,经研判将造成水源地严重污染,并且有可能继续扩散而影响取水口水质,导致取水中断12小时以上;

(3)水源保护区或其上游连接水体理化指标异常,经研判将造成水源地严重污染,并且有可能继续扩散而影响取水口水质,导致取水中断12小时以上。

1.6.2 (Ⅲ级)水源地较大突发环境事件

(1)在二级保护区上游汇水区域范围内发生固定源或流动源突发环境事件,或污染物扩散至距水源地二级保护区或准保护区边界范围内的陆域或水域,并经水质监测和信息研判,判断污染物迁移至水源地一级保护区范围时,相应指标浓度仍会超标,可能引起水源污染而影响正常供水的;

(2)通过监测发现,在二级保护区上游范围内,出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性等理化指标异常,可能引起水源污染而影响正常供水的;

(3)通过信息报告发现,周边污染源发生异常排放情况,经研判会影响连接水体,可能引起水源污染而影响正常供水的;

(4)水源地穿越或者邻近道路发生化学品运输车辆交通事故,可能引起水源污染而影响正常供水的。

1.6.3 (Ⅳ级)水源地一般突发环境事件

(1)水源地二级保护区上游支流连接水体(祖厉河、上沙河、下沙河、井儿沟)及汇水范围内发生突发环境事件,污染物流出风险源单位,已经进入上游支流连接水体,可能进入水源地所在河流黄河;

(2)在二级保护区上游外围汇水区域范围内发生固定源或流动源突发环境事件,或污染物扩散至距水源保护区上游连接水体的二级保护区或准保护区至本应急预案适用边界范围内的陆域或水域,并经水质监测和信息研判,判断污染物迁移至水源地保护区范围时,相应指标浓度仍会超标,可能引起水源污染的;

(3)通过监测发现,在二级保护区上游外围汇水范围内,出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性等理化指标异常,可能引起水源污染的;

(4)其他可能污染水源上游连接水体的突发环境事件。2.应急组织指挥体系

2.1 应急组织指挥机构

2.1.1应急组织机构构成

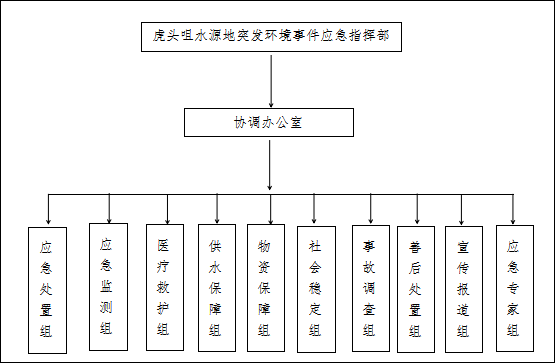

平川区虎头咀水源地突发环境事件应急指挥部(简称应急指挥部)是虎头咀水源地突发环境事件应急处置工作的领导机构,负责组织、协调涉及虎头咀水源地保护区突发环境事件应急处置工作。应急指挥部由总指挥、副指挥、协调办公室和各专项应急工作组组成。虎头咀水源地应急组织指挥体系见图2.2-1,应急组织机构构成单位通讯方式见附件1。邻近县区应急单位联系方式见附件2。

图2.2-1 水源地应急组织体系图

2.1.1应急组织机构成员及职责

(1)总指挥

总指挥由区人民政府分管生态环境工作副区长担任。

日常职责:贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求;组织编制、修订和批准水源地应急预案;指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设;协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

应急职责:发生水源地突发环境事件时,亲自(或授权副总指挥)赶赴现场进行指挥,组织开展现场应急处置;贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令;按照预警、应急启动或终止条件,决定预案的启动或终止;研判突发环境事件发展态势,组织制定并批准现场处置方案;组织开展损害评估等后期工作。

(2)副指挥

副指挥由区人民政府办公室主任、白银市生态环境局平川分局局长担任。

日常职责:协助总指挥开展有关工作;组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作;指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

应急职责:协助总指挥组织开展现场应急处置;根据分工或总指挥安排,负责现场的具体指挥协调;负责提出有关应急处置建议;负责向场外人员通报有关应急信息;负责协调现场与场外应急处置工作;停止取水后,负责协调保障居民用水;处置现场出现的紧急情况。

(3)协调办公室

协调办公室设在白银市生态环境局平川分局。由区应急管理局、区水务局、区交通运输局、市生态环境局平川分局、区农业农村局、区住建局、区卫生健康局等与水源地工作相关的部门组成。

日常职责:组织编制、修订水源地应急预案;负责水源地应急预案的日常管理,开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作;组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

应急职责:贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求;负责信息汇总上报,并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络;负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构;收集整理有关事件数据。

(4)专项工作组

专项工作组由与水源地工作相关的部门组成。各部门在应急指挥机构中职责如下。

平川经济开发区管委会:日常负责园区内企业应急防控体系建设和管理工作。应急状态下参与因园区企业等造成的突发环境事件的应急处置,配合做好突发环境事件的调查和应急处置工作,参与相关善后处置和恢复等工作。

区消防救援大队:应急状态下在处置火灾爆炸事故时,防止消防水进入水源地及其连接水体。

市公安局平川分局:应急状态下开展治安保障和调查处置导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。

区财政局:日常负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。应急状态下负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

市自然资源局平川分局:日常规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。应急状态下负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。

市生态环境局平川分局:配合市生态环境局开展水源地水质监测工作,及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。应急状态下配合市级开展应急监测,督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

区水务局:日常负责指导水源地水利设施建设和管理。应急状态下负责指导供水单位的应急处置工作,组织供水单位进行应急监测,落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。

区住建局:日常负责供水单位日常管理工作,对供水单位水质异常现象进行调查处理,及时上报并通报供水单位水质异常信息。应急状态下按照利用水利工程进行污染源拦截、降污或调水稀释等工作。

区交通运输局:日常负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作,建设维护道路桥梁应急工程设施。应急状态下协助处置交通事故衍生的水源地突发环境事件,事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施,并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

区农业农村局:日常管理暴雨期间入河农灌退水排放行为,防范农业面源导致的水源地突发环境事件。应急状态下协助处置因农业面源、养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地,在应急期间暂停农灌取水。

区卫生和健康局:日常负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理,及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。应急状态负责管网末梢水水质应急监测,确保应急期间居民饮水卫生安全。

区应急管理局:负责防范企业生产安全事故衍生水源地突发环境事件,及时上报并通报事故信息。协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。

区商务局:负责事故状态下,备用水的供应。

区气象局:负责及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。负责应急期间提供水源地周边气象信息。

区工信局:负责应急期间的通信保障。

区市场监督管理局:负责应急期间市场秩序稳定,保障产品质量安全监督。

区民政局:负责应急期间社会救助资金和物资统筹管理。

区委宣传部:负责应急期间的新闻发布、对外通报和信息公开等工作。

区委统战部:对影响范围大或严重的水源地突发环境事件的应急响应工作进行支援支持。

各乡镇人民政府:配合协助区政府及区各部门做好辖区范围内与水源地相关的日常管理和应急防控措施建设工作。按照“属地为主”的原则,在各辖区发生突发环境事件时,开展先期处置,并在区应急指挥部的领导下,对接各应急工作组,做好突发环境事件的现场处置、应急保障和生态修复工作。

2.2 现场应急指挥部

根据实际情况需要,现场指挥部由平川区人民政府负责水源地相关工作的部门组成。参与现场处置的有关单位和人员要服从现场应急指挥部的统一指挥。

现场应急指挥部负责统一指挥环境应急事件现场处置工作;迅速控制事态,组织人员营救、救治和转移、疏散、安置工作;按照有关程序决定封闭、隔离或者限制使用饮用水源、河道等有关场所;调集和配置本区域资源和其他援助资源;组织抢修被损坏的基础设施;维护现场交通治安秩序;组织救援现场的险情监测、监察;根据险情发展、应急响应方案实施效果作出初步评估,提出调整应急响应措施的意见或结束应急响应行动的建议;组织、协调和指挥清场和撤离现场工作,其他善后工作。

2.3 现场应急工作组

根据事件类型不同,由现场应急指挥部决定组成现场应急工作组。

2.3.1应急处置组

由市生态环境局平川分局牵头,区住建局、区消防救援大队、区农业农村局、区应急管理局、区水务局、区交通运输局和事发单位等组成。

主要负责组织制定应急处置方案,参与现场应急处置工作;负责现场污染物消除、围堵和削减,以及污染物收集、转运和异地处置等工作;事故状态下迅速组织切断污染源,分析污染途径,明确防止污染物扩散的路径;采取有效措施,消除或减轻已经造成的污染。明确不同情况下的现场处置人员需采取的个人防护措施。

2.3.2 应急监测组

由市生态环境局平川分局牵头,区住建局、区卫生和健康局、区水务局、区气象局等组成。

主要负责制定应急监测方案;负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测;负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测;分析污染现状及可能造成的影响,判断事件的变化趋势;根据监测结果,会同应急专家组综合分析、研判、预测事件的发展和变化趋势,向应急指挥部提出控制和消除影响的科学建议。为水源地突发环境事件应急决策提供依据。

2.3.3医疗救护组

由区卫生和健康局牵头,白银市中心医院、平川区人民医院、乡镇卫生院等单位组成。

主要负责紧急救治因集中式饮用水水源地突发环境事件造成的生病、中毒、染病群众和工作人员;必要时将伤员转至医院做进一步的治疗;负责事故现场的卫生防疫和卫生监督工作;及时向应急组织指挥部协调办公室报告人员伤亡、抢救、防疫、监督等情况。

2.3.4供水保障组

由区住建局牵头,区水务局、市生态环境局平川分局、区商务局、区卫生和健康局等单位组成。

主要负责制定应急供水保障方案;负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施,保障居民用水等工作。

2.3.5物资保障组

由区应急管理局牵头,区发改局、区财政局、区交通运输局等单位组成。

主要负责按需准备应急抢险物资,包括应急抢险使用的各类用品和工具、 器具;组织调集应急救援装备;提供应急救援资金;保障应急抢险现场电力供应;负责现场应急处置工作人员的食宿等基本生活保障。

2.3.6 社会稳定组

由市公安局平川分局牵头,区交通运输局等单位组成。

主要负责事故现场警戒,包括责任人控制、道路控制,保障救援道路畅通,使各抢险队伍、抢险机械快速到达事故场地;保证事故现场安全和救援秩序。

2.3.7 事故调查组

由区政府牵头,市生态环境局平川分局、区应急管理局、市公安局平川分局、区水务局、区住建局等单位组成。

主要负责深入调查事件发生的原因,做出调查结论,评估事件影响,提出事件防范意见;负责追究造成突发环境事件责任单位和责任人的行政责任;调查处理应急处置工作中有关违规违纪等行为。

2.3.8 善后处置组

由区政府牵头,区财政局、区市场监督管理局等单位组成。

负责做好伤亡人员家属的安抚、抚恤、理赔工作。

2.3.9 宣传报道组

由区委宣传部牵头,事发地各乡镇人民政府、区应急管理局、市生态环境局平川分局、区工信局等单位组成。

主要负责应急处置信息发布的组织工作;收集整理有关资料;组织新闻发布会;向有关部门通报情况;加强舆情收集分析,正确引导社会舆论。

2.3.10 应急专家组

由市生态环境局平川分局牵头,各专项应急工作部门和单位的高级专业技术人员、高级管理人员、市级环境应急专家库人员等单位技术专家组成。

主要负责为集中式饮用水水源地突发环境事件的应急处置提供意见和建议;为特别重大、重大以及较大集中式饮用水水源地突发环境事件的发生和发展趋势提出救灾方案、处置办法;向应急指挥部及协调办公室提供科学有效的决策方案;对事故后的损失和恢复方案等进行研究评估,并提出相关建议。

3.应急响应

应急响应包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。饮用水水源地突发环境事件应急预案应急响应工作线路图见附件4。

3.1预警

3.1.1信息收集和研判

(1)预警信息收集

依据虎头咀水源地划分范围和引起水源地发生突发环境事件的途径。明确信息收集的范围为本预案适用的范围。其各类引发水源地突发环境事件的预警信息收集如下。

平川区人民政府、市生态环境局平川分局、区水务局、区住建局通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测(常规断面)、在线监测(常规和预警监控断面)等日常监管渠道获取水质异常信息,也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警,获取水质异常信息。

区应急管理局、市生态环境局平川分局、区市场监管局通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息,也可通过12345热线、网络等途径获取突发环境事件信息。

区交通运输局通过交通事故报警、电子监控、现场巡查等收集水源地上游至靖远县范围内跨越黄河的桥梁、黄河沿线公路内涉及危险化学品运输泄漏等流动源事故信息。

平川区人民政府、市生态环境局平川分局、区水务局、区应急管理局、区交通运输局等各部门,通过各部门之间和水源地上下游区域(靖远县、景泰县)建立的信息收集与共享渠道,获取突发环境事件信息。

(2)信息研判与会商

平川区人民政府、信息收集获得部门应在获取突发事件信息第一时间开展以下工作。

核实信息的真实性,必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

将有关信息报告平川区人民政府。接到信息报告的人民政府应立即组织有关部门及应急专家进行会商,研判水质变化趋势,若判断可能对水源地水质造成影响,应立即成立现场应急指挥部。发布预警信息,开展应急响应工作。

3.1.2 预警级别

按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能影响的范围,水源地突发环境事件的预警分为4级。分别对应《平川区突发环境事件应急预案》中的4级预警级别。预警级别由高到低依次为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级警报,颜色依次为红色、橙色、黄色、蓝色。根据收集到的信息对突发环境事件进行预判,启动相应预警。根据事态的发展情况和采取措施的效果,预警可以升级、降级或解除。

3.1.3 预警启动条件

依据水源地突发环境事件应急预案相关规定和平川区虎头咀水源地风险源及连接水体具体情况,将其预警启动条件规定如下。

(1)红色(Ⅰ级)预警

当可能发生或引发特别重大(Ⅰ级)突发环境事件的;或事件已经发生,可能进一步扩大影响范围,造成重大危害的,发布红色预警,在采取预警行动的同时,启动应急措施。

(2)橙色(Ⅱ级)预警

当可能发生或引发重大(Ⅱ级)突发环境事件的;或事件已经发生,可能进一步扩大影响范围,造成更大危害的,发布橙色预警,采取预警行动。

(3)黄色(Ⅲ级)预警

当可能发生或引发较大(Ⅲ级)突发环境事件的;或事件已经发生,可能进一步扩大影响范围,造成较大危害的,发布黄色预警。

(4)蓝色(Ⅳ级)预警

当本预案适用范围内发生涉水突发环境事件,环境风险源释放的污染物超出风险源责任单位主体,进入预案适用范围内上游连接水体,可能存在进入水源地风险时,发布蓝色预警。

3.1.4 预警发布及调整

水源地突发环境事件应急指挥部对事件信息进行跟踪收集和研判,一旦达到预警启动条件,应及时向平川区人民政府提出预警建议。发布相应的预警。预警信息发布后,根据事态发展、采取措施的效果,根据预警发布启动条件适时调整预警级别并再次发布。预警发布的对象主要是虎头咀水源地受影响的供水居民、组织实施预警行动和应急处置行动的应急指挥部成员单位。

预警信息发布以网络、有线电视、报纸、电话、广播等渠道进行,必要时采取人工手段传递预警信息。为迅速告知受突发环境事件影响的社会群体,区内各传媒应配合做好预警信息发布工作,免费及时发布相关预警信息。各级预警级别发布单位及程序如下。

表3.1-1 预警发布程序表

预警级别 | 发布单位 | 发布程序 |

红色 (Ⅰ级)预警 | 甘肃省人民政府或其授权部门 | 平川区水源地应急指挥部上报平川区人民政府→平川区人民政府上报白银市人民政府→白银市人民政府上报甘肃省人民政府→甘肃省人民政府发布 |

橙色 (Ⅱ级)预警 | 甘肃省人民政府或其授权部门 | 平川区水源地应急指挥部上报平川区人民政府→平川区人民政府上报白银市人民政府→白银市人民政府上报甘肃省人民政府→甘肃省人民政府发布 |

黄色 (Ⅲ级)预警 | 白银市人民政府或其授权部门 | 平川区水源地应急指挥部上报平川区人民政府→平川区人民政府上报白银市人民政府→白银市人民政府发布 |

蓝色 (Ⅳ级)预警 | 平川区人民政府或其授权部门 | 平川区水源地应急指挥部上报平川区人民政府→平川区人民政府发布 |

3.1.5预警措施

预警信息发布后,应急指挥部应当采取以下措施。

(1)立即启动相关应急预案,组织应急救援队伍进入待命状态,做好参加应急救援和处置工作的准备。

(2)有关部门应及时收集、报告相关信息,向社会公布反映突发环境事件信息的渠道,加强对突发环境事件发生、发展情况的监测、研判和预警。

(3)组织有关部门和机构、专业技术人员及专家,随时对突发环境事件信息进行分析研判,预测发生突发环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发环境事件级别。

(4)向社会发布与公众有关的突发环境事件预测信息和分析评估结果,及时按照有关规定向社会发布可能受到突发环境事件危害的警告,宣传避免和减轻危害的常识,公布咨询电话。

(5)根据预警级别,针对突发环境事件可能造成的危害,对排放污染物可能导致水源地突发环境事件发生的有关企事业单位实行停运、限产、停产等相应措施,封闭、隔离或者限制使用有关场所,中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动。

3.1.6预警解除

预警信息的取消按照“谁发布、谁取消”的原则执行。经应急指挥部确认相关污染源已完全切断或不会对水源地造成威胁,不构成相应等级预警级别启动条件时,解除预警,并终止已经采取的有关行动和措施。

3.2 信息报告与通报

3.2.1信息报告程序

依据水源地环境风险分类,针对不同环境风险类型,采取以下报告程序。

(1)固定源

固定源由事故现场责任人和信息发现人上报白银市生态环境局平川分局,白银市生态环境局平川分局应立即进行核实,了解有关情况。经过核实后,第一时间向虎头咀水源地应急组织指挥机构和白银市生态环境局报告。

(2)流动源

流动源由事故现场责任人和信息发现人上报区交通运输局,区交通运输局应立即进行核实,了解有关情况。经过核实后,第一时间向虎头咀水源地应急组织指挥机构和平川区人民政府。

(3)非点源

非点源由事故现场责任人和信息发现人上报区农业农村局,区农业农村局应立即进行核实,了解有关情况。经过核实后,第一时间向虎头咀水源地应急组织指挥机构和平川区人民政府。

(4)其他情形

白银市人民政府相关部门先于平川区人民政府相关部门获悉水源地突发环境事件信息的,可要求平川区人民政府相关部门核实并报告相应信息。

特殊情况下,若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期,或可能演化为水源地重大、特别重大突发环境事件的信息,有关责任单位和部门应立即向平川区人民政府应急组织指挥机构报告。

3.2.2信息通报程序

(1)对经核实的水源地突发环境事件,接报的有关部门应向平川区人民政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括白银市生态环境局平川分局、区交通运输局、区农业农村局、区卫生和健康局、区住建局、区水务局等部门。

根据水源地突发环境事件的类型和情景,还应通报消防(遇火灾爆炸)、交通(遇水上运输事故)、公安(遇火灾爆炸、道路运输事故)、应急管理、农业(非点源污染)等部门。

(2)虎头咀水源地发生突发环境事件,经研判可能影响下游相邻行政区域的情况。平川区人民政府及有关部门应及时通报下游县级人民政府及有关部门。

3.2.3信息报告及通报内容

(1)报告内容

水源地突发环境事件报告和通报分为初报、续报和处理结果报告。

信息初报:当水源地发生突发环境事件后,市生态环境局平川分局立即组织进行现场调查,并立即向应急指挥部进行初报。初报主要内容为:事件发生的时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

信息续报:在初报的基础上,随时进行续报,报告事件及有关处置措施的进展情况。

处理结果报告:突发环境事件处理完毕后,在初报、续报的基础上进行处理结果报告,报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

(2)报告方式

信息报告应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告,情况紧急时,可通过电话报告,但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容,并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

(3)报告时限

对初步认定为一般或者较大水源地突发环境事件的,生态环境部门应当在4小时内向平川区人民政府和市人民政府相关部门报告。

对初步认定为重大或者特别重大突发环境事件的,生态环境部门应当在2小时内向平川区人民政府和市人民政府相关部门报告。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的,应当按照变化后的级别报告信息。

3.3 事态研判

3.3.1研判组织

发布预警后,由现场应急指挥部按照本预案中的现场应急工作组成员名单,迅速组建现场工作组,跟踪事态发展,协助应急指挥部进行研判。

3.3.2研判内容

事态研判需要根据现场情况具体分析判断,包括但不限于如下内容:

(1)事故点是否在保护区范围内,与保护区边界点的距离;

(2)事故点与虎头咀水源地之间的地形地貌,水域情况(地表水以及干涸河道)及水利设施工程情况,水体分布(包括清洁水和污水情况),土壤土质(包括污染物迁移系数、污染物吸附能力等)情况等;

(3)事故点与虎头咀水源地上游连接水体(上沙河、下沙河、井儿沟、祖厉河)的位置及高程关系,事故点污染源扩散强度。

(4)污染物进入水源地的数量及种类性质,污染物距取水口的距离和可能对水源地造成的危害;

(5)事故状态下可采取的应急措施;

(6)现场应急所需要研判的其他情形,研判的结果,应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

3.4 应急监测

应急监测由现场指挥部统一安排部署,白银市生态环境局平川分局、区农业农村局、区卫生和健康局、区水务局等部门组成应急监测小组,根据现场需要,可调用具有监测能力的企事业单位或第三方参与监测。现场指挥部组建现场工作小组后,参与应急监测的工作人员须秉持“专人负责、专人监测”的原则,保证应急监测的时效性和准确性。

3.4.1 应急监测原则与内容

应急监测内容包括确定监测范围、监测布点和频次;明确监测项目和分析方法;出具监测结果与数据报告;和监测数据的质量保证等。

(1)监测范围:应急监测时须明确污染范围及可能的影响区域,包括但不限于水质和污染物本底浓度的监测区域。

(2)监测布点和频次:以突发环境事件发生地点为中心或源头,结合水文和气象条件,在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点,必要时在事故影响区域内取水口(或汇水区)处设置监测点位(断面)。采取不同点位(断面)相同间隔时间,同步采样监测方式,动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件,对固定源排放口附近水域、下游水域及取水口进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件,对事发区域下游水域、取水口附近进行加密跟踪监测。

(3)现场采样:制定采样计划、准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件,按照应急专家组的意见确定。

(4)监测项目:通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径,确定主要污染物及监测项目,需考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质。可同时开展水生生物指标的监测,为后期损害评估提供资料。

(5)分析方法:根据相关标准、法规,确定监测项目的分析方法,具备现场检测条件的检测项目,尽量在现场监测。必要时,备份样品送实验室复测,以确认现场定性或定量检测结果的准确性。

(6)监测结果与数据报告:按照有关水质监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

(7)监测数据的质量保证:应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节,都应有质量控制措施,并对应急监测报告实行三级审核。

3.4.2 水源地监测

水源地污染物应急监测时,需判定污染物的种类、性质、危害程度以及受影响的范围等,制定应急监测实施方案;组织开展监测、形成监测报告,第一时间向现场应急指挥部报告监测结果,并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录;及时向市应急指挥部办公室报告现场情况,根据现场情况,提出处置建议;对短期内不能消除、降解的污染物进行跟踪监测;综合分析突发集中式饮用水水源地污染事件污染变化的趋势;通过专家咨询和讨论等方式,预测并报告集中式饮用水水源地突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况,作为集中式饮用水水源地突发环境事件应急处置决策的依据。可根据事态发展、采取措施的效果,适时调整监测点位(断面)和监测频次。

3.4.3 城市供水水质监测

供水水质应急监测时,须判定饮用水水源地污染事件发生后对其供水质量的危害程度以及受影响的范围,制定应急监测与保障实施方案;组织开展监测、形成监测报告,第一时间向现场应急指挥部报告监测结果,提出水质应急处理建议。

3.5 污染源排查与处置

3.5.1 排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时,须立即开展溯源分析,根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间,以及当时的水文气象条件,迅速组织开展污染源排查。针对不同污染源和不同类型污染物的排查重点和对象如下。

(1)有机类污染:重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业,调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

(2)营养盐类污染:重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场(户)、农田种植户、农村居民点、医疗场所等,调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

(3)细菌类污染:重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场(户)、农村居民点,调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

(4)农药类污染:重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园(户)、农田种植户、农灌退水排放口,调查农药施用和流失的异常情况。

(5)石油类污染:重点排查加油站、运输车辆、油气管线、石油开采、加工和存贮的工业企业,排查上述企业和单位的异常情况。

(6)重金属及其他有毒有害物质污染:重点排查采矿及选矿的工业企业(含化工园区)、危险废物储存单位、危险品仓库和危化品运输车辆等,调查上述企业和单位的异常情况。

3.5.2 切断污染源

应急处置组根据污染源排查结果锁定污染源,处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等。

(1)对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件,应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施,切断污染源或泄漏源。

(2)对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件,可启动道路边侧的导流槽收集污染物或紧急设置围堰、闸坝对污染源进行围堵。

(3)启动应急收集系统集中收集陆域污染物,设立拦截设施,防止污染物在陆域蔓延,组织有关部门对污染物进行回收处置。

(4)根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

(5)对可能污染地下水的土壤展开收集处置,确定污染深度后分层取土。

3.6 应急处置

依据虎头咀水源地突发环境事件情景分析,虎头咀可能发生的突发环境事件情景包括、固定源突发环境事件、流动源突发环境事件、非点源突发环境事件和特殊时期突发环境事件。针对不同事件情景,初步制定应急处置方案如下。

3.6.1固定源突发环境事件现场应急处置方案

(1)切断污染源

应急指挥部和各应急小组在到达事故现场后,应第一时间跟事故单位应急指挥机构取得联系,了解事故现状。

(2)阻断污染途径

启动虎头咀水源地上游连接水体的应急工程设施,无应急工程设施的,应根据连接水体中已进入的污染物量,在事故源排放口下游适宜地点建立临时应急工程设施,包括导流渠、拦污坝、调水沟等。

(3)水体内污染物治理

固定源发生涉水突发环境事件,其责任主体要在第一时间内启动本单位突发环境事件应急预案,出现污染物流出厂区、进入预案使用的范围,要立即上报市生态环境局平川分局。

3.6.2流动源突发环境事件现场应急处置方案

(1)先期处置

发生流动源突发环境事件,现场责任人在第一时间应进行事故报警,同时在确保自身安全的情况下,采取应急处置措施,将运输危险化学品的车辆转移至安全路段,避免泄漏的环境风险物质进入水源地及连接水体。

(2)建立现场应急处置机构

区交通运输局、市生态环境局平川分局、市公安局平川分局在接到事故报警后,应立即赶赴现场,核实事故信息,启动水源地相应等级预案。成立现场应急指挥部、应急协调办公室和各应急工作小组。

(3)现场处置措施

迅速切断和控制污染源,防止蔓延和扩散,针对设有现场应急收集系统的桥梁和路段,检查最近的路面应急收集系统运行情况,发现导流管、导流渠、应急渠堵塞或存在其他问题的,立即进行疏通,确保应急收集系统运行良好,附近现有应急收集系统无法满足需求的,应临时构筑围堤或挖坑收容。针对在连接水体发生的流动源事件,可在连接水体事故点下游设置拦污坝等措施,对污染物进行收集和拦截,防止污染物在陆域蔓延,进入水源地和连接水体。用泵将收集污染物转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

泄漏污染物进入水源地及上游水体时,应根据污染物的特征,采取污染物减轻和消除方案,

3.6.3非点源突发环境事件消除处置方案

采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法,氧化、沉淀等化学方法,利用生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法,可以采取一种或多种方式,力争短时间内削减污染物浓度。另外,通过分流管、水泵将污染水体导流至水源保护区外进行收集处置;利用生化污水处理站等工程设施,收集处置周边村庄生活污水。

3.6.4应急处置推荐技术

对突发环境事件的处理可采取以下技术:

(1)含金属污水可以投放生石灰和硫化钠;

(2)含油污水(油品泄漏)可设置拦油索、投放干稻草;

(3)在饮用水水源保护区适当位置构筑拦截坝、滞污塘等。

3.6-1 应急处置推荐技术

超标项目 | 推荐技术 |

浊度 | 快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤 |

色度 | 快速砂滤池、絮凝;活性炭吸附;化学氧化预处理:臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯 |

嗅味 | 化学氧化预处理:臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭 |

氟化物 | 吸附法:氧化铝、磷酸二钙;混凝沉淀法:硫酸铝、聚合氯化铝;离子交换法;电渗析法 |

氨氮 | 化学氧化预处理:氯、高锰酸钾;深度处理:臭氧-生物活性炭 |

铁、锰 | 锰砂;化学氧化预处理:氯、高锰酸钾;深度处理:臭氧-生物活性炭 |

挥发性有机物 | 生物活性炭吸附 |

三氯甲烷和腐殖酸 | 前驱物的去除:强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭;氯化副产物的去除:粒状活性炭 |

有机化合物 | 生物活性炭、膜处理 |

细菌和病毒 | 过滤(部分去除);消毒处理:氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒 |

汞、铬等部分重金属(应急状态) | 氧化法:高锰酸钾;生物活性炭吸附(部分去除) |

藻类及藻毒素 | 化学氧化预处理:除藻剂法、高锰酸钾、氯;微滤法;气浮法;臭氧氧化法 |

3.7 物资调集与应急设施启用

根据突发环境事件的类型和污染特征及事发地位置,应急指挥部可紧急征调平川区范围内各政府部门、各单位、企业应急物资。并秉持事后补偿原则,将调用物资补足,若全区现有物资不足,可申请从相邻县区和白银市应急救援物资库调集相应数量、种类的应急物资。

3.8 舆情监测与信息发布

宣传报道组向有关部门通报情况,组织新闻发布会,配合报纸、网络等信息发布方式,第一时间向社会发布信息,同时收集分析舆情信息,并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。加强舆情收集分析,正确引导社会舆论。

3.9 响应终止

水源地突发环境事件得到有效控制,现场应急指挥部根据应急调查、应急监测结果形成水源地突发环境事件应急响应终止报告。

3.9.1 响应终止的条件

符合下列条件之一的,即可终止应急响应。

(1)进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵,且清运至水源保护区外,未向水域扩散时。

(2)进入水源保护区水域范围的污染物已成功处理,没有向取水口扩散的风险,水质监测结果稳定达标。

(3)水质监测结果尚未稳定达标,但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

3.9.2 应急终止的程序

(1)应急指挥部根据应急监测和现场调查,确认事件已具备应急终止条件后,报请平川区人民政府批准。

(2)平川区人民政府收到应急指挥部应急终止建议后,宣布或授权应急指挥部终止应急状态,转入正常工作。

(3)应急终止后,相关部门应根据应急指挥部的指示和实际情况,继续进行监测、监控和评估工作,直至本次事件的影响完全消除为止。

4.后期工作

4.1 后期防控

后期防控工作包括响应终止后污染防控的内容和工作要点,依据各类风险源类型,将后期防控工作安排如下。

(1)平川区人民政府负责,市生态环境局平川分局、区交通运输局、区农业农村局、区水务局配合,将各自职责范围内污染源造成的污染物进行回收和处置。针对可回收泄漏物(如油品、危险化学品)进行回收。

(2)平川区人民政府负责,市生态环境局平川分局、区交通运输局、区农业农村局、区水务局等部门配合,进行后期污染监测和治理,消除投放药剂的残留毒性和后期效应,防止衍生突发环境事件。

(3)平川区人民政府负责,市生态环境局平川分局、区交通运输局、区农业农村局、区水务局等部门配合,对事故场地及蔓延区域的污染物清除完成后,对土壤或水生态系统进行修复。

(4)平川区人民政府负责,市生态环境局平川分局、区交通运输局、区农业农村局、区住建局、区水务局、区住建局等部门配合,对水源地应急处理过程中导流到水源地下游或其他区域的污染物进行清除。

4.2 事件调查

事件调查应根据《突发环境事件调查处理办法》的相关规定进行。成立调查组,由水源地生态环境主管部门主要负责人担任组长,应急管理、环境监测、环境影响评价管理、环境执法等相关机构的有关人员参加。

根据突发环境事件的实际情况邀请公安、交通运输、水务、农业农村等有关部门或者机构参加调查工作,聘请环境应急专家库内专家和其他专业技术人员协

助调查,调查水源地突发环境事件原因、经过、性质及责任。

事件调查。应查明事件发生的直接和间接原因、事件发生的过程、损失情况等,并查明肇事企业事业单位、地方政府及有关部门在项目立项审批、生产经营过程中污染防范、日常监督管理、饮用水安全保障以及事件发生后应急处置过程中责任履行情况。根据调查资料和事件回放情况,调查组集体对事件进行定性。

责任追究。对于违反党纪政纪的行为,由纪检监察部门就相关责任追究提出决定或建议;对于违法行为,由有关部门予以行政处罚;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

调查报告。事件调查应形成调查报告,报告应包括事件起因、性质、损失、改进措施建议、责任认定和对责任者的处理意见等内容。

4.3 损害评估

损害评估工作由平川区人民政府组织具备一定环境科学、环境经济和水质安全防控等学科背景的专业组织或机构开展。相关部门配合提供事件应急处置和事件损害基本信息,配合做好与其他相关部门的协调工作。

评估组织或机构应制定详细的评估工作计划,重点开展饮用水突发环境事件处置效果、事件影响以及污染修复方案的评估,分类统计突发事件造成的财产损害、事件应急处置费用、水源地环境修复费用等,综合分析水源地再次利用方案,科学量化事件造成的损失数额。对污染区的清理、污染物的处置、后续影响的监测、生态环境的恢复等提出对策和措施,并指导做好污染消除和生态恢复工作;对事件应急处置行动进行评价,总结经验教训,指出下一步需要整改的工作和本预案需修改的内容,编制应急损害评估报告。

评估组织或机构出具评估报告报平川区人民政府。通过科学评估,为及时消除污染隐患,恢复水源水质,尽快实现正常取水供水提供保障。由平川区人民政府办将评估结果向社会公布。

4.4 善后处置

(1)损害赔偿

善后处理工作由平川区人民政府负责,对突发环境事件造成伤亡的人员及时进行医疗救助或按规定给予抚恤,对造成生产生活困难的群众进行妥善安置,对紧急调集、征用的人力物力按规定给予补偿,高度重视和及时采取心理咨询、慰问等有效措施,努力消除突发环境事件给人们造成的精神创伤。有关部门按规定及时下达救助资金和物资,区民政局应严格管理社会救助资金和物资,财政、审计等部门应加大监督力度,确保政府、社会救助资金和物资的公开、公正和合理使用。保险监管部门应会同各保险企业快速介入,及时做好理赔工作。

(2)风险源整改

市生态环境局平川分局应根据调查和评估情况,向政府提出保障水源地环境安全的改进措施建议。包括风险源管理、连接水体风险防控、水源地环境安全保障、预案管理、联动机制等方面的内容。

在平川区人民政府的统一领导下,相关部门和单位落实各项改进措施。跟踪改进措施的落实情况,适时组织开展后评估并公开相关信息,不断提高水源地的环境安全水平。

(3)综合评估

平川区人民政府对水源地污染事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行综合评估,并作出报告。综合评估报告应包括的主要内容。整理和审查所有应急记录和文件等资料;分析、评估事件原因、过程及后果(包括伤亡、经济损失);分析、评估主要应急措施及其有效性;事件结论、主要经验教训,责任人认定处理意见,各类附件等;从饮用水源地保护规划、管理等方面提出改进建议等。

5.应急保障

5.1 通讯与信息保障

应急指挥部负责应急通信保障工作,保障突发环境事件处置过程中的通信畅通,必要时在现场开通应急通讯设施。各基础电信运营企业负责保障饮用水源突发环境事件现场与生态环境部门之间的视频、音频、数据信息双向传递。

(1)平川区水源地突发环境事件应急组织指挥机构各单位确保通讯畅通,要保持值班电话 24 小时有人接听,并在节假日安排人员值班,充分发挥信息网络系统作用,确保应急响应时能够统一调动有关人员,物资迅速到位。应急组织机构的联络方式见附件1。

(2)逐步建立和完善饮用水源地突发环境事件应急响应网络系统,并建立相应的网络能力保障制度,以保证应急响应期间应急指挥机构与各级政府、各应急响应部门、有关单位和应急专家组通信联络的需要。

(3)开发全区饮用水源地突发环境事件信息和救援力量数据库,建立突发环境事件信息管理系统。加强突发污染事件监测预警能力,完善各类突发污染事件预警指数和等级标准。

(4)建立跨部门、多手段、有线和无线相结合的应急通信手段。饮用水源地突发环境事件现场与应急指挥机构之间实现视频、音频、数据信息的双向传递。

5.2 应急队伍保障

各行政主管部门要建立自己的突发环境事件应急抢险专业队伍和供给保障队伍,根据事件发生的级别和工作实际随时调用。

(1)工程抢险专业队伍:由城市供水、供电行业相关人员组成,负责事发现场的工程设施抢险和安全保障工作。

(2)应急保障和支援队伍:由各应急职能单位相关工作人员及社会半专业性力量组成,平时要做好各项计划准备,必要时也可以临时从社会征集。

(3)应急管理力量:由区生态环境相关人员组成,负责接收同级政府和上级主管部门的应急指令,并与水务、农业农村等有关部门及时进行协调和信息交换,组织各有关单位的应急力量对供水危机进行应急处置。

(4)加强水源地应急队伍建设,组建水源地环境应急管理队伍、专家队伍、专业救援队伍、社会志愿群体,形成多层次、业务熟练的水源地应急队伍。通过授课、操作演练和模拟演习等方式,加强各应急队伍之间的配合。培训内容包括信息报告、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法、国内外典型案例分析、污染控制与处置的基本知识、人身安全防护知识等。确保在处置突发环境事件中能迅速参与并完成污染源控制、排险、救援、消毒、监测等现场处置工作。

5.3 应急物资保障

(1)应急物资储备

水源地各风险源包括工业企业事业单位应按各风险源风险评估情况储备应急物资,建立应急物资贮备制度,加强应急物资储备;并做好台账和维护管理,提供联系方式,便于事故状态下应急物资的使用。管理部门要加强对当地环境应急物资储备信息的动态掌控。

(2)应急物资使用

区政府有关部门按照职责分工做好饮用水源地突发环境事件应急物资调拨和紧急配送工作,保障突发环境事件应急处置和恢复治理工作的需要。区交通运输局应及时组织应急保障运输车辆;区应急管理局负责组织、协调各类应急保障物资的调运;各部门协助做好交通和运输保障工作。

(3)应急物资更新

水源地突发环境事件应急处置工作结果后,各风险源及管理部门应根据事故总结经验,更新维护应急物资,确保应急物资全面有效。

5.4经费保障

市生态环境局平川分局应对水源地应急预案编制、演练、修订、应急物资储备及应急处置等费用提出支出预算,报区财政局审核后执行,区财政局应该对突发环境事件应急工作给予有力支持,促进应急工作的开展。财政和审计部门要加强对突发环境事件财政应急资金的监督管理。应急工作结束后,突发环境事件应急处置所需经费由事故责任单位或事故责任人承担。据实核销应急处置费用。保证专款专用,提高资金使用效益。

5.5医疗卫生保障

区卫生和健康局负责饮用水源地突发环境事件的医疗卫生保障工作,事件发生后,必须快速组织医疗救护人员对伤员进行应急救治,尽最大可能减少伤亡。提供应急所需各类防护服、给氧等生命保障装备和医用急救箱,保障环境应急工作人员的身体健康与生命安全。在区卫生和健康局指导下,指挥调度中心负责院前急救,各级医院负责后续救治,群众性救援组织和队伍应积极配合专业医疗队伍,开展群众性卫生救护工作。同时,应根据突发事件的特性和需要,做好疾病控制、消毒隔离和卫生防疫准备,并严密组织实施。

5.6技术保障

各有关应急处置机构的监测、化验、试验分队和专家库均属于应对饮用水源突发环境事件的重要技术保障力量,应及时提供现场救援和工程抢险技术信息和人力帮助,要建立储备数据库随时接受调用。完善环境应急预警监控指挥系统建设,组织相关专家对饮用水水源地突发环境事件的预防、预警、预测和应急处置方法进行研究,引进饮用水源安全领域的先进技术。不断改进技术装备,满足饮用水水源地突发环境事件应急处置工作需要,建立饮用水水源地突发环境事件预警系统,确保在启动预警前、事件发生后相关饮用水水源地突发环境事件专家能迅速到位,为指挥决策提供服务。专家组应由从事科研、勘察、设计、监测、质检、环保等工作的技术专家组成,负责事发现场的工程设施、运行安全性和水质情况鉴定,研究应急方案,提出相应对策和意见。有关单位要进一步配备先进监测和分析处理仪器设备,为应对饮用水水源地突发环境事件提供有力的技术支持。

5.7饮水安全保障

(1)平川区城镇居民供水单位应做好水源供应工作,在日常状态下确保供水单位沉淀池、清水池水量贮存。确保在事故状态取水中断情况下,储水量可满足居民供水,通过调查,供水单位储水量可满足5天供水量。

(2)事故状态取水中断情况下,应急组织机构可组织在事故上游未受影响的水源地采用临时供水管线和供水车辆供水方案。

(3)通知城区居民自行购买洁净水或桶装水。区商务局向邻近县(区)紧急调用矿泉水或桶装水。

5.8 治安保障

饮用水水源地突发环境事件发生后,平川区人民政府和公安部门应及时做好人员疏散、现场控制、交通管制等工作,维护公共秩序。各级政府和有关部门要根据总体预案,按照职责分工和相关子方案做好污染事件的应对工作。要调动各方力量,统筹安排,采取切实有效保障措施,保证应急救援工作的需要。

6.附则

6.1 名词术语

(1)饮用水水源保护区:指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定,并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区(以下简称水源保护区)分为一级保护区、二级保护区和准保护区,必要时可在水源保护区外划定准保护区。

(2)环境事件:是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为,以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染,人体健康受到危害,社会经济与人民群众财产受到损失,造成不良社会影响的事件。

(3)突发环境事件:指突然发生,造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和对当地经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害,有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

(4)环境应急:针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动,以避免事件发生或减轻事件后果的状态,也称为紧急状态;同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

(5)先期处置:是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

(6)后期处置:是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后,为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

(7)经济损失:包括环境污染行为造成的财产损毁、减少的账面价值,为防止污染扩大以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。

(8)环境应急监测:是指环境应急情况下,为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

(9)泄漏处理:泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当,避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

(10)应急演练:是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同,可分为单项演练和综合演练。

(11)水质超标:指水源地水质超过《地表水环境质量标准》 规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。《地表水环境质量标准》 未包括的项目,可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力,参考国外有关标准( 如世界卫生组织、美国环境保护署等) 规定的浓度值, 由市、 县级人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

(12)固定风险源:指排放有毒有害造成或可能因突发环境污染,对饮用水水源地造成严重环境危害的固定风险源,包括工矿企业事业单位、石油化工企业及运输石化、化工产品的管线、污(废)水处理厂、垃圾填埋场、危险品仓库、装卸码头等。

(13)流动风险源:指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水水源地安全的车辆、船舶等交通工具。

(14)非点源:指有可能对水源地水质造成影响的,没有固定污染排放点的畜禽水产养殖污水、农业灌溉尾水等。

6.2 预案解释权属

本预案由平川区人民政府解释。

6.3 预案演练和修订

白银市生态环境局平川分局负责组织饮用水水源突发环境事件应急演练,每年演练一次,各部门相互协作,根据具体情况制定演练方案。水源突发环境事件应急演练应遵循:切实提高防范和处置突发事件的技能,增强实战能力的原则。演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后,对演练情况进行总结评估,并根据演练结果及时修订完善本预案。

6.4 人员变动

水源地突发环境事件应急组织机构如有人员变动,按工作职责自行调整,不再另行发文。

6.5 预案实施日期

本预案自发布之日起实施。

7.附件

附件1水源地应急组织机构构成单位通讯表

附件2邻近县区及市级应急部门通讯表

附件3白银市环境应急专家库

附件4水源地突发环境事件应急工作路线图

附件5常见化学品引发水污染事故的简要处置方法

附件6 饮用水水源地突发环境事件信息初报表

附件1水源地应急组织机构构成单位通讯表

单位名称 | 联系方式 |

联系股室 | 联系电话 |

区应急管理局 | 危化股室 | 0943-6789753 |

市生态环境局平川分局 | 局办公室 | 0943-6623677 |

平川经济开发区管委会 | 办公室 | 0943-6628229 |

市公安平川分局 | 治安大队 | 13639301968 |

区消防救援大队 | 消防队 | 0943-6676247 |

区工信局 | 两化融合推进股 | 09436789559 |

区财政局 | 经建股 | 0943-5912849 |

区住建局 | 办公室 | 0943-6622787 |

市自然资源局平川分局 | 地质矿产服务中心 | 0943-6622580 |

区交通运输局 | 办公室 | 0943-6622947 |

区水务局 | 水政水资源办公室 | 0943-6622612 |

区卫生健康局 | 地方病办公室 | 0943-6622812 |

区气象局 | 办公室 | 0943-6622768 |

区农业农村局 | 办公室 | 0943-6622602 |

区市场监督管理局 | 办公室 | 0943-6633462 |

区商务局 | 办公室 | 0943-6789160 |

区民政局 | 办公室 | 0943—6622949 |

区委宣传部 | 办公室 | 0943-6622904 |

区委统战部 | 办公室 | 0943-6622906 |

水泉镇 | 办公室 | 0943-6721403 |

王家山镇 | 办公室 | 0943-6681047 |

宝积镇 | 办公室 | 0943-6622209 |

共和镇 | 村镇建设管理中心 | 0943-6761172 |

黄峤镇 | 水保站 | 0943-6836016 |

种田乡 | 办公室 | 0943-6840003 |

复兴乡 | 农业中心 | 0943-6850168 |

市环境应急与事故调查中心 | / | 0943-8265633 |

市政府应急办 | / | 0943-8260398 |

火警报警电话 | / | 119 |

医院急救电话 | / | 120 |

交通事故报警电话 | / | 122 |